【2025年10月現在】日本版DBS認定、事業者が「今すぐ」着手すべきことの完全マップ

「日本版DBS(子ども性暴力防止法)の認定準備、何から手をつけていいのか見当もつかない」 「関連情報を調べても、固い言葉ばかりで内容が頭に入ってこない…」

毎日お忙しい中、新しい法律への対応まで…本当に大変ですよね。 多くの経営者様が、そう感じていらっしゃるのではないでしょうか。

ご安心ください。この記事では、DBS認定の取得を目指す経営者の皆様のために、「結局、自社では今何をすればいいのか?」についてお伝えします。

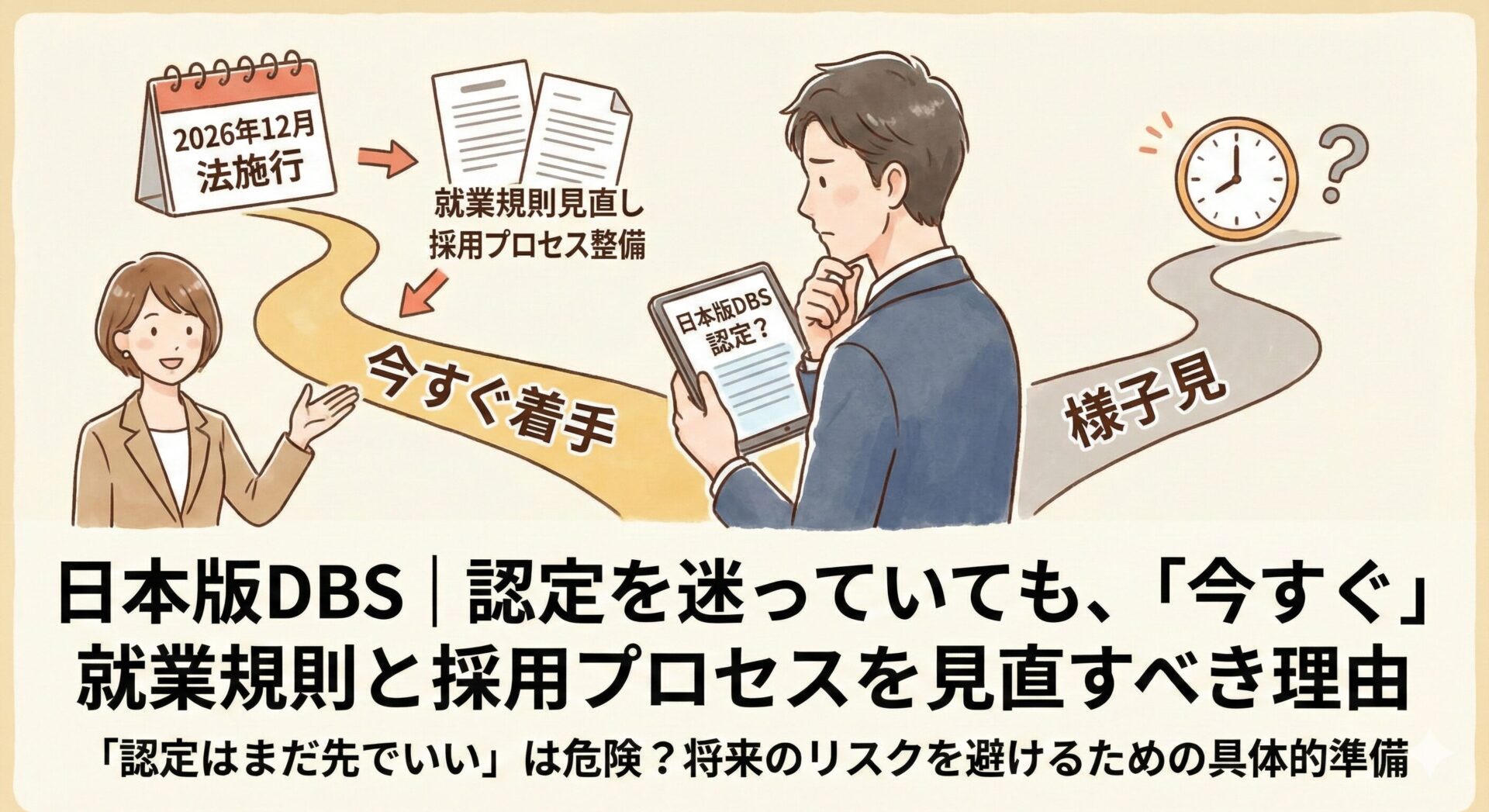

これは、単なる法律の解説書ではありません。認定取得までの道のりを迷わず進むための、実践的なアクションプランです。この記事では、準備を大きく2つのフェーズに分けて解説します。

- フェーズ1:今すぐ着手すべきこと(周知、就業規則、採用プロセスの変更)

- フェーズ2:今後、国の指針を待って進めること

特に、トラブル防止と認定の土台作りとなる「フェーズ1」を重点的に解説しますので、ぜひ最後までお付き合いください。

DBS制度の概要を知りたい方はこちらの記事をどうぞ。

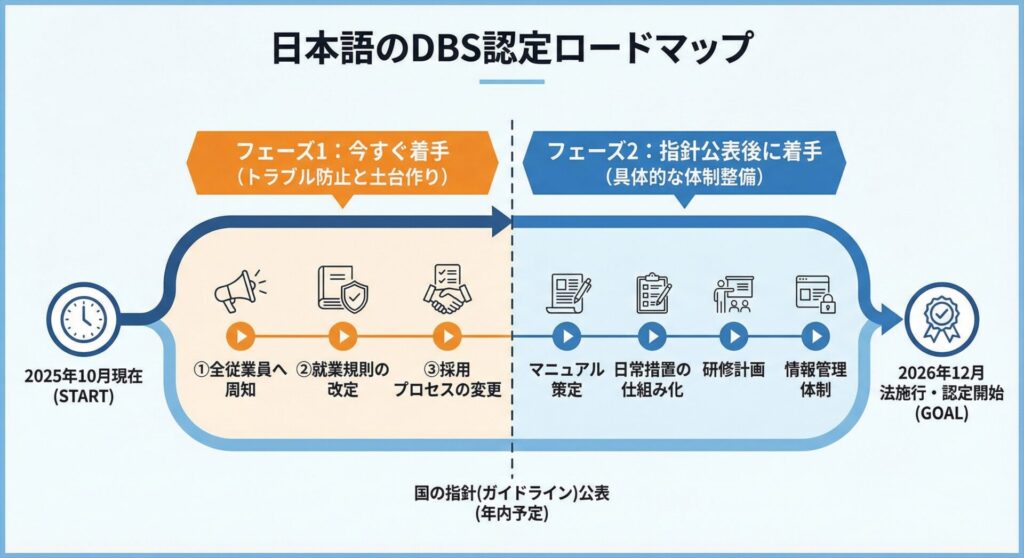

フェーズ1:今すぐ着手すべきこと【トラブル防止と申請の土台作り】

認定取得の準備において、最も優先すべきことは何でしょうか。 それは、将来起こりうる従業員との法的なトラブルを未然に防ぎ、申請の前提となる安心・安全な体制を構築することです。こども家庭庁から出ている資料でも、この法施行前の対応の重要性が、特に強調されています。

その1:「会社の方針」として、全従業員へ公式に周知する

単なる「お知らせ」ではなく、従業員との信頼関係を守り、みんなで同じ方向を向くための方針として周知しましょう。

なぜ「今」周知が必要か

法施行後、いきなり「性犯罪歴の確認をします」と通告すれば、従業員は「会社に疑われているのか」と不信感を抱きかねません。事前に、会社としての方針を丁寧に説明し、理解を促すことで、従業員にも協力してもらうことに繋がります。これは、法施行後のトラブル防止のために不可欠です。

何を伝えるべきか

以下の点を、全従業員(正社員・アルバイト等問わず)にしっかり伝えましょう。

- 法律の施行と認定取得の方針:2026年12月に「こども性暴力防止法」が施行されること 、そして自社は子どもたちの安全と保護者からの信頼のために、国の「認定」を取得する方針であることを伝えます。

- 性犯罪歴確認の対象となること:認定事業者になると、子どもと接する業務を行う従業員は、法律に基づき性犯罪歴の有無を確認される対象となることを説明します。

- 防止措置について:もし法律が定める性犯罪歴が確認された場合、その従業員を子どもと接する業務に就かせることはできなくなり 、配置転換などの雇用管理上の措置が必要になることを明確に伝えます。

- プライバシー保護:手続きはオンラインで行われ、従業員本人が国と直接やり取りするため、会社が犯罪歴の詳細を知ることはない 、というプライバシー保護の仕組みについても触れ、従業員の不安を払拭しましょう。

その2:就業規則を、事業を守る「お守り」へ改定する

会社のルールブックである就業規則。普段はあまり意識しないかもしれませんが、これは「もしも」の時に、会社と経営者自身、そして他の従業員たちを守ってくれる、本当に大切な「お守り」となります。

何を規定すべきか

国が示している参考例に基づき、以下の項目を就業規則に盛り込む必要があります。これは事業の実態に合わせてカスタマイズが必要なため、専門家への相談を強く推奨します。

- 対象者の範囲を明確化する:どの職種の従業員がDBSの対象となるのかを定義します。

- 禁止行為を具体的に定める:「児童対象性暴力等」や、それに繋がりかねない「不適切な行為」(例:私的なSNSアカウントの交換など)を明確に禁止します。

- 手続きへの協力義務を規定する:従業員が、会社の指示に従い、犯罪事実確認の手続きに応じる義務があることを明記します。 これを拒否した場合、業務命令違反として懲戒処分の対象となり得ます。

- 懲戒事由を追加する:「重要な経歴の詐称(犯罪歴を含む)」 や「児童対象性暴力等に該当する行為」 などを、解雇を含む懲戒処分の対象となる事由として具体的に定めます。

その3:採用プロセスに「DBSに関する確認」を組み込む

トラブル防止の要は、事業の「入口」、すなわち採用活動にあります。採用後にDBSの話を切り出すのは、応募者との信頼関係を損ないかねません。

なぜ採用プロセスが重要か

採用時に「特定性犯罪歴がないこと」を条件として明示し、本人から誓約を得ておくことで、万が一、入社後に虚偽が発覚した場合、「重要な経歴の詐称」として内定取消しや解雇といった措置の法的な正当性が確保されやすくなります。国も、採用選考時に誓約書等で確認しておくことを推奨しています。

導入すべき具体的な手順

国が示している参考例を基に、以下の対応をプロセスに組み込みましょう。

- 募集要項への明記:求人票の「特記事項」などに、DBSに基づき性犯罪歴の確認を行うこと、そして特定性犯罪歴がないことが採用条件であることを明記します。

- 誓約書の取得:採用選考過程で、応募者本人から「特定性犯罪事実該当者ではない」旨を記した誓約書を提出してもらいます。

- 内定通知書への記載:内定取消事由として、「重要な経歴の詐称」があった場合などを明記しておくことが有効です。

採用プロセスや就業規則についての詳しい解説は下記記事からどうぞ。

フェーズ2:今後、国の指針(ガイドライン)を待って進めること

さて、足元の土台固めが見えてきたら、次は少し先を見据えた準備です。

【追記】2025年12月にガイドライン案が発表されました。

ガイドラインが公表された際に迅速に対応できるよう、どのような準備が求められるのか、その骨子を今のうちから理解しておく必要があります。

緊急時対応マニュアル(児童対象性暴力等対処規程)の策定

性暴力の疑いが発生した際の、調査の進め方、被害児童の保護・支援策などを定めたマニュアルです。 ガイドラインで詳細な基準が示された後、自社の実態に合わせて具体化する必要があります。

日常的な安全確保措置の仕組み化

子どもの様子の日常的な観察、面談やアンケートの実施、相談窓口の設置・周知といった日頃からの取り組みが求められます。 これらの活動をどのように計画・実行し、記録していくかの仕組みを検討しておく必要があります。

従業員向け研修の計画

従業員には、性暴力防止に関する研修の受講が義務付けられます。 国が標準的な研修教材を作成する予定があるため 、その公表を待って、全従業員が受講できるよう計画を立てることになります。

どんな研修を開けばいいのか、どんなルールがあるのかについては下記記事に解説しています。

厳格な情報管理体制の構築

性犯罪歴という機微な情報を適正に管理するための体制(情報管理措置)も必須です。 情報管理の責任者を定め、物理的・技術的な安全管理策を盛り込んだ情報管理規程を作成する必要があります。

これらの項目は、ガイドライン公表後に本格的に着手することになります。 ただ、今の時点ですでに定められている対応もあるため、定められていることから順次始めていくのがベストです。

確実に進めていくために

「就業規則の改定について、専門的な助言がほしい」 「自社の場合、具体的にどう進めればいいか相談したい」

そのように感じられましたら、いつでもお声がけください。 私たちは行政書士と労務を専門とする社会保険労務士のチームです。皆様が本業に専念できるよう、安全で確実な認定取得への道筋をご提案します。

まずはお気軽にご相談ください。ご連絡をお待ちしております。