日本版DBS認定取得、その前に。従業員への説明を軽視すると起こる3つのトラブル

「うちも日本版DBSの認定、そろそろ考えないとな…」

2026年12月25日の施行が近づいてきて、そんな風に感じている教育・保育事業者の方、多いのではないでしょうか。

認定マークが付けば保護者からの信頼も上がるし、採用にも有利になりそう。よし、準備を始めよう―

ちょっと待ってください。その前に、絶対に忘れてはいけない重要なステップがあります。

それが、今働いている従業員への説明です。

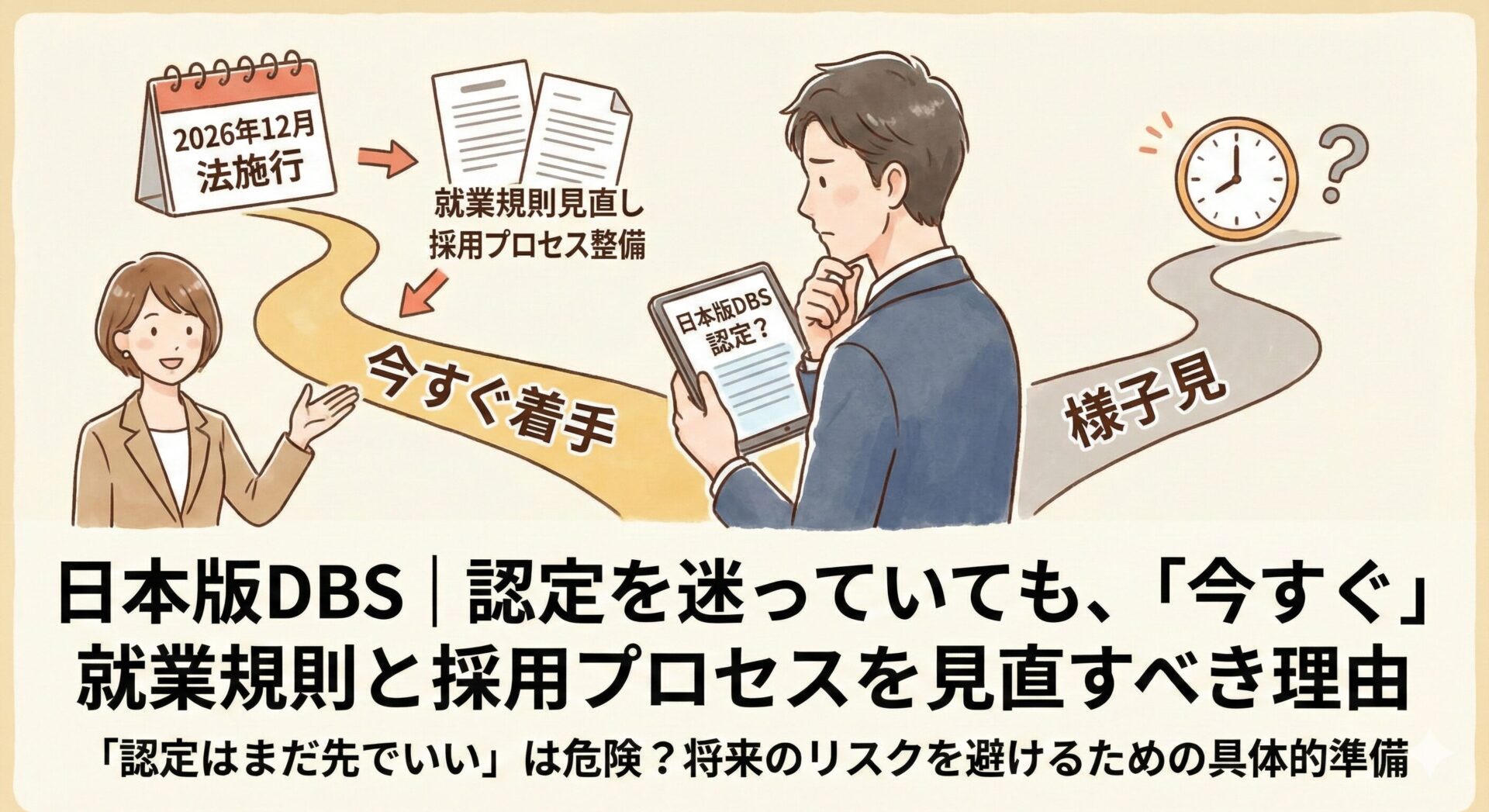

「えっ、認定取ってから説明すればいいんじゃないの?」と思われるかもしれません。でも実は、この順番を間違えると、後々とんでもないトラブルに発展する可能性があるんです。

今回は、なぜ事前説明がそこまで重要なのか、実際に何を説明すればいいのか、そして「自分たちだけでは不安だな…」と感じたときの選択肢について、実務目線でお話しします。

なぜ「従業員への事前説明」が必要なのか

法律で決まっているわけじゃないけど、やらないとマズい

実は、こども性暴力防止法では「従業員に事前説明しなさい」とは書かれていません。

でも、実務の現場では説明なしに制度を導入するのは、正直かなり危険です。

なぜか?

この制度、従業員の性犯罪前科の有無という、これ以上ないくらいセンシティブな情報を扱うからです。いきなり「性犯罪の前科を調べるために戸籍抄本を出してください」なんて言われたら、誰でも「え? どういうこと?」となります。

実際に起きる深刻なトラブル

説明を後回しにすると、こんなトラブルが待っています。

トラブル1:「そんなの出せません!」――手続拒否からの対立

認定を取った後、従業員に「戸籍抄本を出してください」とお願いすることになります。でも事前に何も説明していなかったら?

「なんでそんな個人情報を出さなきゃいけないんですか?」 「プライバシーの侵害じゃないですか?」 「これって強制ですか?」

こうした反発が来るのは、もう目に見えています。

しかし、認定を取るならば絶対に子どもに関わるスタッフの性犯罪確認は必須です。1人でも確認できなければ認定取り消しになって公表されるリスクまであります。

いかに従業員の理解を得るかがとても大切なのです。

トラブル2:「訴えます」――最悪の事態、労働紛争へ

最悪のケースがこれです。

説明不足を理由に、従業員から「不当な人権侵害だ」「プライバシー侵害だ」として、労働審判や訴訟を起こされるケース。

裁判所は人事措置の適法性を判断するとき、「従業員にちゃんと説明したか」をとても重視します。どんなに正しい手続を踏んでいても、説明を怠っていたら「不当な措置だ」と判断される可能性があるんです。

そうなれば時間もお金も精神的な負担も、もう大変なことになります。

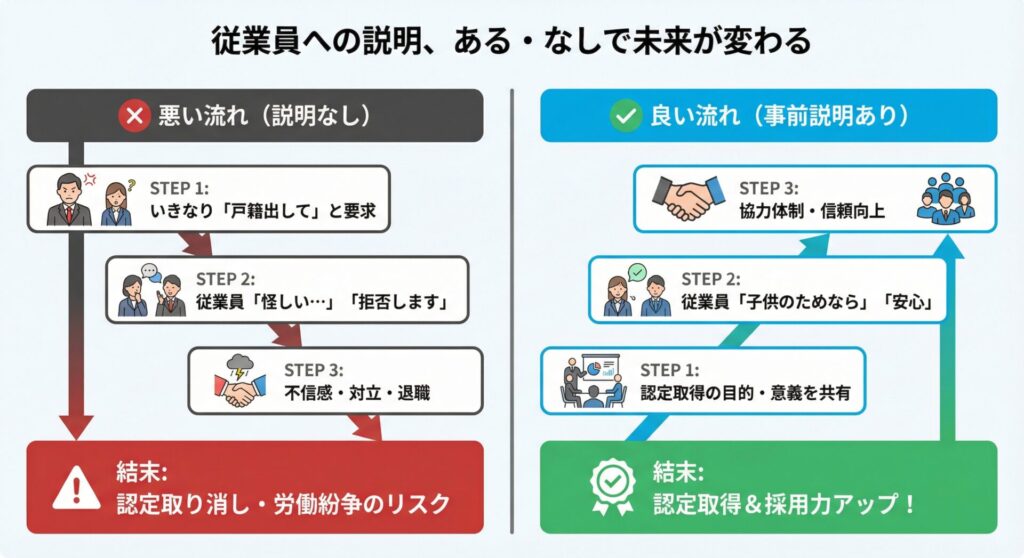

じゃあ、何を説明すればいいの? 5つの重要ポイント

「説明が大事なのは分かった。でも、具体的に何を話せばいいの?」

その疑問、ごもっとも。ここからは、実際に従業員に伝えるべき内容を5つに整理してお話しします。

1. まずは「なぜこの制度があるのか」から

いきなり「性犯罪歴を確認します」なんて言ったら、誰だってビックリします。まずは、なぜこの法律ができたのかという大前提の共有が必要です。

- 子どもへの性暴力は、絶対に許されない

- 教育や保育の現場で働く私たちには、子どもを守る責任がある

- 認定を受けることで、保護者や社会からの信頼を得られる

「会社が何か怪しいことを始めた」と思われないよう、この制度の公益性をしっかり伝えることが大切です。

2. 「自分は対象なの?」――範囲を明確に

従業員が一番気になるのは、「自分は対象になるのか?」という点。日本版DBSでは、「子どもと継続的に接する従事者」が対象になります。

| 必ず対象になる職種 | 教員、保育士、児童指導員など |

| 実態によって判断される職種 | 事務職員、警備員、送迎バス運転手など |

「私は事務だから大丈夫」と思っていたら実は対象だった…なんてことにならないよう、職種ごとに具体的に示すのがベストです。

3. 「何をしなきゃいけないの?」――手続の流れ

ここが一番不安なところです。丁寧に説明しましょう。

提出する書類

- 戸籍抄本など、本籍地が記載された公的書類

- オンラインシステムで、こども家庭庁に直接提出

「会社に提出するわけじゃないんだ」というのは、従業員にとって少し安心材料になります。

いつ確認されるの?

- 今働いている人:認定日から1年以内

- 新しく採用される人:採用前

- その後は5年ごと

どんな犯罪歴が確認されるの?

ここ、すごく重要です。

- 不同意性交等、不同意わいせつ

- 痴漢、盗撮(条例違反も含む)

- 児童買春、児童ポルノ所持

- 未成年淫行

- そして、成人に対する性犯罪も含まれる

最後の点、意外と知られていません。「子どもへの犯罪だけでしょ?」と誤解している人が多いので、ここは必ず伝えてください。

4. 「情報は守られるの?」――プライバシー保護の仕組み

「性犯罪歴なんて超プライベートな情報、本当に守られるの?」

従業員が一番心配するポイント。ここは時間をかけて、丁寧に説明しましょう。

情報管理は超厳格

- 個人情報保護法よりももっと厳しいルールが適用される

- 目的外利用・第三者提供は原則禁止

- 違反したら罰則がある

会社に渡される書類には名前が載らない

これ、知らない人多いです。

万が一情報が漏れても本人が特定されないよう、会社に交付される確認書には氏名が記載されません。システム上の識別番号だけです。

必ず消さなきゃいけない

- 退職したら、すぐに情報を廃棄

- 確認から5年経ったら、廃棄

- これを守らないと、会社が罰則を受ける

保護者から聞かれても答えられない

「うちの子を担当している先生、大丈夫な人ですよね?」こう保護者に聞かれても、会社は一切答えてはいけないことが法律で定められています。それくらい厳格に守られます。

5. 一番言いづらいけど、一番大事なこと――「もし前科があったら?」

説明するのは正直躊躇する内容です。でも、ここを曖昧にすると後で揉める原因になります。

前科があることが分かったら

- 子どもと接する業務には就けなくなる

- 具体的には:配置転換、業務範囲の限定

- 場合によっては、解雇の可能性も

正直に伝えましょう。ただし同時に、従業員を守る仕組みもあるんです。

従業員にもちゃんと権利がある

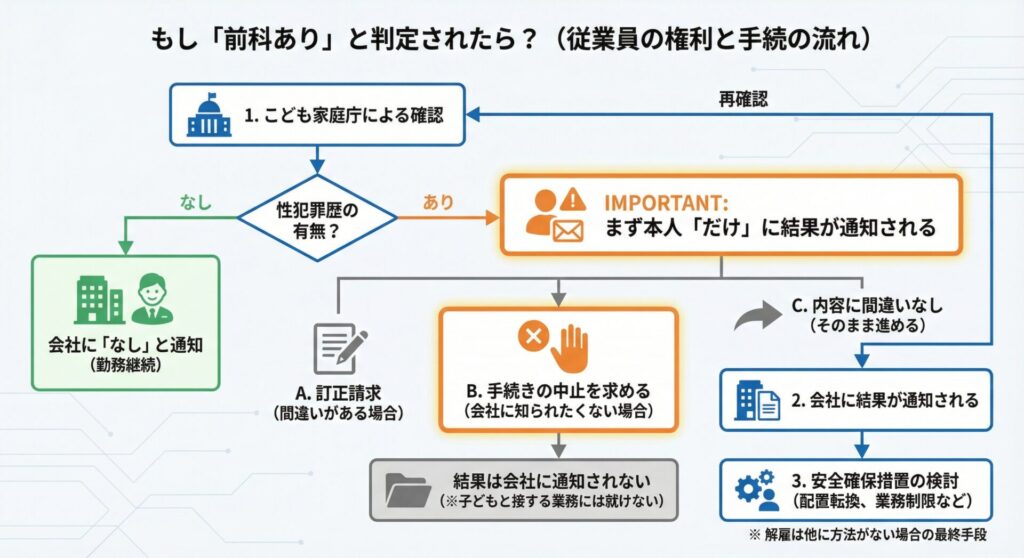

- 事前通知:会社に結果が渡される前に、本人に通知される

- 訂正請求:「この結果は間違ってる」と思ったら、2週間以内に訂正を求められる

- 中止要請:前科があることが分かったら、手続の中止を求めることもできる(そうすれば、会社には結果が渡らない)

すぐ解雇になるわけではない

「前科があったら即クビ」と誤解している人、多いです。でも実際は

- まず配置転換などを検討する

- 解雇は、他に選択肢がないときの最終手段

- 不当な解雇は、法的に無効

このあたりを詳しく説明すると、従業員も少し安心できます。

前科があった時にするべき対応について、注意点も含め下記記事で解説しています。

効果的な説明会、どうやって開く? 5つのコツ

「説明すべき内容は分かった。でも、どうやって伝えればいいの?」

ここからは、実際に説明会を開くときのポイントをお伝えします。

コツ1:タイミングは「できるだけ早く」がベスト

いつ説明会を開くか。これ、実は結構重要なポイントです。

結論から言うと、今すぐにでも開催すべきです。

「えっ、まだ認定申請もしていないのに?」と思うかもしれません。でも、むしろ今だからこそなんです。というのも

- 就業規則の改定も、今から準備しておく必要がある

- 従業員への事前周知は、時間をかけて丁寧に行うべき

- 施行が近づいてから慌てて説明すると、従業員も不安になる

認定申請を具体的に検討し始めた段階で、すぐに説明会の日程を組んでしまうのがおすすめです。

コツ2:全員対象で、勤務時間内に

「対象になる従業員だけ集めればいいんじゃない?」いえ、全従業員を対象にしましょう。なぜなら

- 「自分は対象外」と思っていた人が、実は対象だったケースがある

- 全員で話を聞くことで、職場全体の理解が深まる

そして重要なのが、説明会は必ず勤務時間内に、業務として実施すること。

これは労務管理上の基本です。業務に関わる重要な説明を勤務時間外に行うと、労働時間の取扱いで問題になる可能性があります。しっかり勤務時間内に設定し、全員が安心して参加できる環境を整えましょう。

コツ3:質問タイムをたっぷり取る

説明会の時間配分、ここも大事なポイント。説明だけして「はい終わり」では不十分です。

質疑応答の時間を、十分に確保すること。一方的に説明するだけでなく、従業員の疑問や不安にしっかり答える時間が必要です。

次のような質問が想定されます。

- 「性犯罪前科って、何年前まで遡るんですか?」

- 「前科があることが、他の職員に知られることはないんですか?」

- 「確認を拒否したら、本当に懲戒処分になるんですか?」

- 「オンラインシステム、使い方が分からなかったらどうすれば?」

これらにしっかりと答えられる準備をしておくことが大切です。

コツ4:資料は必ず配る

口頭で説明するだけじゃなく、紙の資料も配りましょう。

資料に入れるべき内容:

- 制度の概要

- 自社の対象範囲

- 手続の流れ

- 特定性犯罪の具体例

- 社内の問い合わせ窓口

後から「聞いてない」「覚えてない」と言われないよう、記録を残しておくことが重要です。

コツ5:個別相談もできるようにしておく

説明会の場では、人前で聞きづらいこともあります。特に

- 実は過去に前科がある(かもしれない)人

- すごく不安を感じている人

- プライバシーへの懸念が強い人

こういう従業員のために、「個別に相談したい人は、後日対応します」という窓口を用意しておくとよいでしょう。

よくある質問コーナー

Q1:説明会、誰がやるべき?

理想は、経営層(理事長、施設長など)が冒頭で制度の意義を語り、その後、実務担当者が詳細を説明する形です。

トップが直接説明することで、「会社として本気で取り組んでいる」というメッセージが伝わります。

Q2:オンライン説明会でもいい?

OKです。ただし注意点があります。

- 録画して、欠席者も後で見られるようにする

- 必要なら、後日対面での個別相談も

Q3:複数施設がある場合、全部まとめて説明会でいい?

次の理由から、できれば施設ごとに開催することをお勧めします。

- 各施設の実態に合わせた説明ができる

- 従業員が質問しやすい

- 施設長が直接説明することで、信頼関係を築ける

ただ、人員や時間の都合で難しいなら、オンラインで全施設同時開催→後日各施設でフォローアップ、という方法もアリです。

Q4:説明会の記録、残すべき?

絶対に残してください。記録すべき内容としては以下は必須です。

- 開催日時、場所(オンラインの場合はその旨)

- 参加者リスト(署名簿があるとベター)

- 説明内容の概要

- 主な質疑応答

万が一労働紛争になったとき、「ちゃんと説明していた」ことを証明する大事な証拠になります。

「自分たちだけでは不安…」と思ったら

ここまで読んで、こう思った方もいるのではないでしょうか。

「説明すべき内容は分かった。でも、うちだけでできるかな…」

確かに、こども性暴力防止法は新しい法律で、内容もかなり複雑です。従業員からの質問にちゃんと答えられるか、不安になるのも当然です。

専門家に説明会を依頼するという選択肢

そんなとき、行政書士などの専門家に説明会の実施を依頼するというのも、一つの方法です。

メリット1:法的根拠に基づいた正確な説明ができる

行政書士は、こども性暴力防止法の条文やガイドラインを熟知しています。従業員から「この措置って法的に大丈夫なんですか?」と聞かれても、法律に基づいて、きちんと答えられます。

メリット2:中立的な立場だから、納得してもらいやすい

会社の人が説明すると、どうしても「会社の都合で言っているに違いない」と思われがち。

外部の専門家が客観的に説明することで、従業員も「これは法律で決まっていることなんだ」と納得しやすくなります。

メリット3:準備の手間が省ける

説明会の準備をするのは、実は結構大変です。

- 法律やガイドラインを熟知

- 資料作成

- 想定問答集の作成

- リハーサル

これを専門家に任せれば、本業に集中できます。

メリット4:「ちゃんと説明した」証拠が残る

専門家が関与することで、「適切な説明を行った」という記録が、より確実に残る。これ、後々トラブル防止に役立つポイントでもあります。

「このはのこ」では、事業者様のご希望に応じて説明会の開催もお引き受け可能です。対面とオンラインのどちらでも対応できます。説明会についてお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

まとめ:従業員の理解があってこそ、認定取得は成功する

日本版DBSの認定取得は単なる手続の問題ではなく、従業員一人ひとりの理解と協力があって、初めてうまくいくものだと考えています。事前にしっかり説明することで

- トラブルを未然に防げる

- 労働紛争のリスクを減らせる

- 職場の信頼関係を保てる

認定を検討している事業者様には、まずは「従業員にどう説明するか」から考え始めることをお勧めいたします。

もし「自分たちだけでは心配だな」と感じたら、お気軽にご相談いただければと思います。

子どもたちの安全を守る。でも、従業員の権利と安心も守る。その両立こそが、これからの教育・保育事業者に求められる姿勢なんだと思います。